人都是自己折騰自己。

C8051F320包含一個內部振蕩器,也可以采用其他方式提供振蕩。手頭沒有任何元器件,所以只考慮使用內部振蕩器。

一、時鐘設定

系統復位時,默認使用內部振蕩器作為系統時鐘,出廠前已經將基頻定為12MHZ,可以根據需要對其進行分頻操作。

分頻方法: 寄存器OSCICN 最低兩位 D1D0的值決定了分頻數,00~11分別為8分頻、4分頻、2分頻、不分頻。

此外,D7=1表示內部振蕩器使能,反之禁止內部振蕩器

D6=1內部振蕩器頻率準備好標志

D5=1強行掛起內部振蕩器

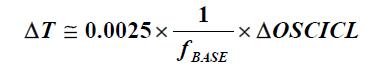

寄存器OSCICL 內部振蕩器校準,D4~D0的數值決定了校準后的頻率偏差,計算方法由如下公式決定:

第二項的分母為基準頻率,第三項為D4~D0,浮動范圍0~31,根據這個公式,當基準設置為12M時,能夠設置的偏差很小。

△T=0.0025×0.083us×(0~31)=0 ~ 0.0064325 us

以12Mhz為例,12M對應的周期為0.0833us,加上該偏差為0.0897625us,對應頻率為11.14M。

也就是說,當基準頻率為 12 Mhz時,最多可以調整為11.14M

以此類推。2分頻時,6Mhz,最多可以5.57M

4分頻時,3Mhz,最多可以2.78M

8分頻時,1.5Mhz,最多可以1.39M

二、八段管的一點小收獲

偶然發現自己以前寫顯示程序實在是太老土了,display()鐵打不動就是選一個管,送個段碼,延時,選下一個管,段碼,延時,再選下一個管。。。 這樣一來顯示程序必定要消耗大量的時間在顯示程序上。當系統時序要求高時,這種寫法根本就是自殺行為。

正確方法應該是,設置定時器在一個足夠小的時間上,比如10ms,利用一個變量保存中斷的次數。每次進入中斷,根據(變量%4)的值,來驅動一個管顯示數字,下一次中斷時切換下個管,以此類推。。

三、F320內部定時/計數器的使用

芯片內部有4個定時計數器,其中T0T1與51兼容,T2T3只能定時不能計數,但可以實現16位自動重裝計數值。

寄存器TMOD TH0 TL0 TH1 TL1 以及T0T1相應的啟停位中斷位不變。

新增部分:

1、CKCON 時鐘控制器 復位值00H

D7D6控制T3高低位的時鐘源,1為選擇系統時鐘,0為用戶設定。

D5D4控制T2高低位的時鐘源,1為選擇系統時鐘,0為用戶設定。

*如果設置為單個16位定時器,則D5D7無效

D3D2作用類似,分別控制T1T0的時鐘源,1為系統時鐘,0為分頻時鐘,默認為分頻時鐘。其分頻系數由D1D0決定,

00——12分頻 01——4分頻 10——48分頻 11——8分頻

2、定時器T2

和T0做個對照:

TH0 —— TMR2H TL0 —— TMR2L

TMOD —— TMR2CN (D4D3決定T2工作方式)

TF0 —— TF2H(16位時,H起作用)/TF2L ET0 —— IE.5 TR0 —— TR2(雙8位時,只能控制高八位定時器,低八位永遠工作)

TF2LEN =1 低八位時鐘中斷允許位

TMR2RLH TMR2RLL 專用于高低八位的計數值重載

設為2個八位時鐘時,共用一個中斷,必須在中斷程序中檢查對應的標志位才能確定是哪一個時鐘計數到,且標志位必須手動清零

另有usb起始幀捕捉模式,暫時不研究

細節: TMR2H 控制字 D7D6 為TF2H 、TF2L ,中斷標志

D5 為 TF2LEN,定時器2低字節中斷允許位

D4 為T2SOF 沒研究那部分,應該給0,表示禁用

D3 為T2SPLIT 1表示雙8位,0表示單16位,均可自動重載計數值

D2 為TR2,高八位時鐘啟動(16位時鐘不知道怎么啟動。。。。)

D1無用 D0 為T2外部時鐘選擇,需要與上面的CKCON對應,沒研究。

小結:T2可以工作在3種方式下,單個16位時鐘,2個8位時鐘,USB起始幀捕捉。使用前,必須設置TM2RCN控制字的D4D3決定工作方式。還必須設置時鐘源,在CKCON和TMR2H都有涉及。

對于16位時鐘,計數值存放在TMR2H和TMR2L,有專門的重載寄存器TMR2RLH和TMR2RLL。啟動時可能是用TR2,開中斷用IE.5(ET2),計數到標志位叫TF2H,另有TF2L,必須專門在控制字的D5進行設置才能使用。

對于8位時鐘,和上面基本差不多,共用一個中斷。

T3和T2沒啥區別,名字數字改改,中斷允許叫ET3,但位置不在IE,無所謂。

四、程序實測

1、T2 單16位,16位中斷實測

初始化:

CKCON=0x00; //D1D0定了分頻數,就是在系統分頻振蕩器后,定時器還能分頻一次。

//D3D2比較爽,寫個0x0c,不分頻直接給時鐘用,很快。。。

TMR2CN=0x00; //D5不允許低8位中斷 D4禁止SOF D3單16位 D2暫不啟動 D0使用12分頻時鐘

TMR2L=0x78;

TMR2H=0xEC;

TMR2RLH =0xEC;

TMR2RLL =0x78;

EA=1;

ET2=1;

啟動:TR2=1;

中斷號 :5

中斷里面必須加 TF2H=0;

結果,成功

2、T2 單16位,允許低八位中斷,嘗試根據中斷標志決定處理或者不處理低八位。

上面的初始化改一句 TMR2CN=0x20; 由于低八位計數到就中斷,且低八位中斷沒清除,分針又跑得飛快了

中斷多一句清除指令 TF2L=0; 秒針走很快,合理。因為每255就中斷一次

中斷最前面多一段 if(TF2L==1){TF2L=0;return;} 忽略低八位時鐘中斷,秒針正常了

3、T2雙8位,實在懶得測試了。 測試一下T3的中斷號

悲劇了,T3的寄存器都沒有定義!查資料。。。

修正1 : 在頭文件里把TMR2CN的位定義復制一份,改成3,成功

修正2 : 在頭文件里手動編寫EIE1的位定義

/* EIE1 */

sbit ET3 = EIE1 ^ 7;

sbit ECP1 = EIE1 ^ 6;

sbit ECP0 = EIE1 ^ 5;

sbit EPCA0 = EIE1 ^ 4;

sbit EADC0C = EIE1 ^ 3;

sbit EWADC0 = EIE1 ^ 2;

sbit EUSB0 = EIE1 ^ 1;

sbit ESMB0 = EIE1 ^ 0;

失敗,提示該地址無效?(invalid base address)

修正3: 直接用 EIE1 |= 0x80; 編譯通過

運行后還是不走,估計是中斷號有錯!!!

直接在main函數中查詢T3中斷標志位,手動跳轉到中斷程序,可以運行,但是速度慢得沒天理。

可見T3中斷確實不是這么用的,待查。。。。

還有一個猜測,是不是keil對interrupt 14不支持??

又多了個疑點,改回T2,同樣用查詢方式,手動跳轉,速度非常正常!看來T3的PDF沒有看是個嚴重錯誤!