在第二十貼中,我們親自動手設計了一個輸出功率在1W左右的小功放,從中也學習了很多關于功放設計的一些方法。也了解了一些在設計中要著重關注的問題。但這個功放的輸出功率還是太小了,僅僅1W,那么,當我們要親自動手設計一個較大功率的功放時,我們應該做哪些準備,要學習哪些知識呢?這也是書中第五章的主要內容,因為這些知識在以前都或多或少的接觸過一些,因此這一章不會講很長時間,計劃分兩貼,第一貼也就是本貼,講一些預備知識,下一貼以書中電路為例進行實際設計。下面本貼正式開始。

首先提出一個問題:一個10W的功放和一個1W的功放,它們的主要區別是什么?

這還用說,一個功率大一個功率小!那么再深入的想一想呢!功率大的意思是指在同樣大小的負載上,比如說8Ω,得到更大功率。那么在8Ω的負載上得到1W的功率和10W的功率有什么區別呢?

還是那幾個公式:P=UI,P=I*I*R,P=U*U/R。從這幾個公式,尤其是后面兩個公式上可以看到,要想在同樣的負載上得到更大的功率,需要更大的電流和更高的電壓。

更大的電流,意味著輸出三極管要流過更大的電流。更高的電壓,意味著電源電壓也要更高一些。那么,如何來確定要多大的電流和多高的電壓呢?在前面的貼子中已經涉及到了這部分的計算,我們再來復習一遍。

假如我們要在8Ω的負載上得到10W的功率,那么按公式P=I*I*R,可得I=SQR(P/R),SQR是開平方的意思。則所需最大電流可以計算出為I=SQR(10/8)=1.12A。這是一個比較大的電流了,同樣可以算出這時候負載上的電壓為V=IR=1.12A*8Ω=9V。

這個電壓看上去好象不怎么高。先別高興的太早了。這個9V僅只是信號輸出半周的有效值(Vrms)。以前也講過Vp=SQR(2)*Vrms,Vp是峰值,因為我們是以正弦波為例的,所以是這個公式。那么,對應信號半周的最高電壓值,也就是峰值Vp的電壓為Vp=1.414*9V=12.65V。

好了,結論出來了,對于正弦波信號,要想在8Ω的負載上得到10W的功率,那么這個正弦波的要在正負半周都達到12.65V的振幅。也就是說,從正半周的最頂部,到負半周的最底部,電壓落差或者說幅度要有12.65V*2=25.3V。而要輸出這個幅度的信號,則電源電壓必須要高過這個數值,同時考慮到在三極管和發射極電阻上的損耗問題,一個正負15V的電源是最低要求了,為了保險起見,可以選正負17V為好。

大家可以回想下上面的計算過程,邁出第一步其實很簡單,不是么?

現在繼續,剛才我們說了,這個10W的功放在最大功率時會輸出1.12A的電流。

這是一個很大的問題,而且這個1.12A僅僅是最保守的一個數字,我們不得不考慮在最壞的情況下,過載時的電流。我們所選取的電源電壓是17V,為了留有余量,我們忽略輸出三極管的Vce和發射極電阻Re上的壓降,假設這17V都加在負載上,那么流經三極管的最大電流就是17V/8Ω=2.12A。當然這是最壞的情況了,但我們做設計時必須要按最壞的情況考慮。

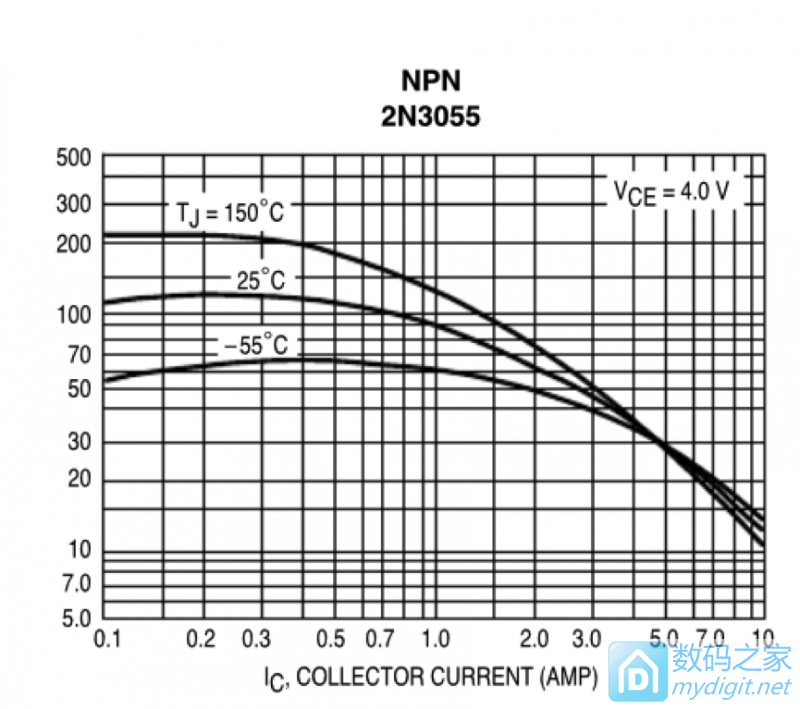

這個電流意味著什么呢?這個電流實際上是三極管的發射極電流,這就意味著基極電流會很大!基極電流等于2.12A/100(ß值)么?我們先看下面這個圖,然后再回來計算。

這個圖是在功放上很常用的大功率管2N3055的電流增益(也就是ß啦!)與Ic的關系曲線。從圖中我們可以很清楚的看到,它的ß值是隨著Ic的增大而減小的。注意觀察中間25度的那條曲線,當Ic達到2A時,ß值只有60左右。也就是說,2N3055工作時,當其Ic從0變化到2A的過程中,其ß值是有一個較大的波動的。而這個波動最直接的后果是增大了功放的失真。因為ß值的降低使其提前飽和,從而使其工作狀態與設計時的要求產生了較大的差別。

對于這種情況,就象書上說的一樣,我們有兩種選擇:1、尋找額定電流大的晶體管,也就是曲線更平坦的晶體管2、將晶體管并聯以使電流分散。而事實上,我們可以讓其工作在ß值變化幅度較小的部分。從圖中可以看到,Ic在1A時ß值仍有90左右,最其最大值相去不遠(曲線平坦),所以三極管的滿載電流設定為1A左右較好。但這樣又產生了另外一個問題,我們真正需要的是2A的輸出電流,只有1A明顯不夠,所以再加一個晶體管,使兩個晶體管并聯起來使用是一個不錯的主意。就象下圖一樣:

這個圖中,Tr1與Tr3并聯,Tr2與Tr4并聯。它們各分擔1A的電流,合起來就是我們要的2A了。在這里我們用了2N3055來舉例,是因為這個三極管是我們可以經常見到而且用的很熟的一種管子。實際上,單用一個3055也是完全可以輸出10W的功率的,再加上大環負反饋,也可以得到一個滿意的失真率。只是為了讓大家了解這方面的設計思路,而特意把要求拔高了。當然,大家也可以找一些電流小些的三極管比如3DD15,13003等,看一下它們的電流增益曲線,會發現現象更明顯一些。

在上面這個圖中,大家要注意的是四個基極電阻RB。它們的作用很大,能夠對三極管的Ic進行負反饋調節,是必不可少的一個環節。加上它們的原因是由于三極管是負溫度系數的器件。

對于這個問題,前面的貼子中已經講過,在這里再復習一下。所謂負溫度系數就是指其發射結臨界電壓(或導通電壓)Vbe與溫度成反比,溫度每高一度,其導通電壓降低2.5mV,從而使其基極電流增大,Ic增大,發熱增多,溫度升高,Vbe降低,電流又增大,從而惡性循環,導致三極管燒毀。解決這個問題的一個辦法是增大Re,以前也講過,但是Re增大,意味著輸出功率在Re上的損耗加大,所以Re不可過大,但過小它起的作用也會很小。所以更好的辦法是加入Rb,因為Rb是接在基極回路中的,基極電流本身較小,所以造成的損耗也就小的多了。

這里Rb也叫做均流電阻。

至于Rb的作用機理,大家可以自行分析或參考書中91頁的解釋,這里不多講了。

好了,功放末級電流過大的問題解決了,再接著下一步,就要看功放管的基極電流了。按集電極電流1A,ß值50計算,(為什么不按90算呢?因為我們一般所能買到的三極管不可能象手冊上所標的參數一樣,或者直說了吧,你有很大可能會買到假貨,所以這里打對折。)則基極電流為20mA,兩個三極管加一起就是40mA。

這個電流是功放在最壞情況下所需要的基極電流,根據10倍穩定原則,為了提供40mA的基極電流就需要400mA左右的基極偏置。這個……,有點兒大了是不是!即使我們再打個對折,200mA的基極偏置也仍然太大了。

沒辦法,誰讓大功率三極管的ß低呢!其實有一個很好的解決辦法!達林頓連接。

它的特點是,組合后的總ß值為兩個三極管ß值的乘積。也就是說如果后一個三極管的ß是50,前一個是100的話,那么這個組合的總ß值就是50*100=5000,這個數字應該滿足要求了。

1A/5000=0.2mA,兩個三極管只有0.4mA的基極電流,按10倍原則,基極偏置有4mA就足夠了。剩下的就是簡單的電壓放大,和以前的設計都一樣了。

好了,問題解決。另外要注意的是達林頓晶體管的Vbe不是單個晶體管的0.6V了,而是兩個Vbe相加,1.2V。這一點要注意,在下一貼的具體設計中我們會針對這個問題具體設計。

同時要注意,達林頓不是萬能的,一個獨立器件絕不是兩個獨立器件的組合所能簡單代替的。在熱穩定性和失效機率上來說要比一個高ß值的獨立器件差的多和大的多。所以這種應用只適合于低成本的替代,替代的前提是你的設計或產品能夠承受這種穩定性的降低所帶來的后果。

最后,書中還講到了一些關于熱冗(散熱片)的計算,這些都比較簡單,都是套公式而已,大家自己看書就好了。至于熱耦合,在上一貼已經講過它的重要性了。

從以上的分析我們可以看到,一個大功率的功放和一個小功率的功放,在前級電壓放大部分并沒有什么不同,關鍵就是在后級的大電流和高電壓的處理上。

就單純的末級推挽功放電路而言,我們可以認為只要你給它足夠高的電源電壓,而且末級的晶體管的Vceo能夠承受這個電壓,其Ic能夠承受足夠大的工作電流,那么功放的功率就會相應的提高。

而大功率功放設計的主要內容就是如何讓末級晶體管來承受這樣的工作條件。主要內容僅此而已,真的很簡單。

而事實上我們所看到的許多商品功放,它們看起來很復雜,實際上復雜的更多是一些保護和效果提升,提高穩定性,提高高頻性能等等的電路,拋開這些附加的東西,你會發現,高檔功放也不過如是。